Prospective, une valse en trois temps

Une série en trois épisodes

Épisode 1. Ça disrupte dans les chaumières de la prospective. Le prospectiviste change son fusil d’épaule. Il ne produit plus des études chiffrées qui servent au mieux à caler des armoires. Il aide à réfléchir et inventer le futur. Dans la mallette revisitée de cet expert du futur, la prospective-fiction tient une place de choix.

Le futur a la côte. Il a est précieux pour chacun de nous. Comme c’est là où nous allons passer le reste de nos vies, on y met des rêves ordinaires ou vraiment fous. Le désir de les voir se réaliser nous pousse à aller vers l’avant. Comme dit Paul Auster : « Une fois qu’on a goûté au futur, on ne peut pas revenir en arrière ». Mais, le futur nous inquiète. De tous les temps, nous avons voulu connaître ce qu’il nous réserve en faisant appel à des kyrielles de spécialistes. On les nomme devins, oracles, voyants, prophètes, cartomanciens, gourous… Aujourd’hui, les esprits cartésiens les regardent avec le sourire amusé de ceux qui ne se laissent pas prendre. Pour autant, ils se font berner par des phrases-chocs d’experts.

— L’homme qui vivra 1 000 ans est déjà né. Laurent Alexandre

— Nous serons tous immortels en 2100. Ray Kuzweil

— En 2060, de nouvelles forces altruistes prendront le pouvoir, sous l’empire d’une nécessité écologique, éthique, économique, culturelle et politique. Jacques Attali

Côté économie, la prévision est montée dans le train du sérieux avec ce qu’on nomme la prospective. Cette discipline est née aux États‐Unis et en France au milieu des années 50. Le père fondateur de la discipline est Gaston Berger qui disait : « Notre civilisation s’arrache avec peine à la fascination du passé. De l’avenir, elle ne fait que rêver. Elle est rétrospective, avec entêtement. Il lui faut devenir prospective et changer la manière de préparer nos décisions… »

Depuis sa création, la prospective tape la cadence du futur en dansant une valse à trois temps.

Temps 1 : On prolonge le présent

Le principe est de modéliser le futur. On collecte des données passées sur un domaine d’activité et on extrapole l’existant pour visualiser ce qui va se passer demain. On part du principe que l’avenir est un long fleuve tranquille. On peut donc l’enfermer dans des modèles mathématiques aussi sophistiqués qu’inutilisables. Résultat, les études prospectives sont alors des pavés qui servent à caler les certitudes des politiques et dirigeants d’entreprises… ou des armoires.

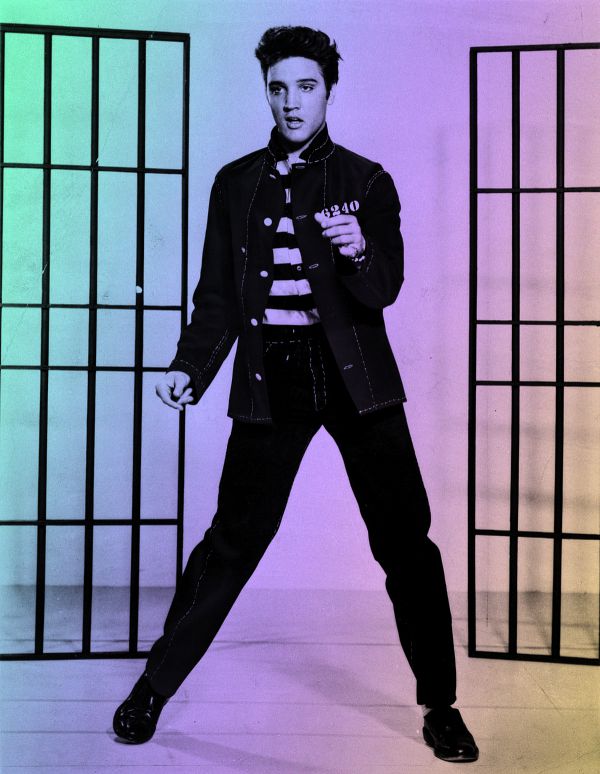

Elvis Presley et les dindes

Deux histoires caricaturent cette manière archaïque de penser.

En 1977 lorsqu’Elvis Presley est mort, il y avait 19 clones du chanteur. En 1982, le fan-club en répertoria 155 soit huit fois plus. En fonction de la méthode prospective déterministe, on peut déduire qu’en 2017, il y a aux États-Unis 318 millions de clones d’Elvis, soit la totalité de la population américaine !

La deuxième vient du mathématicien et philosophe Bertrand Russell (1872-1970).

Une dinde observe que, chaque matin des humains la nourrissent. Raisonnant par induction, et ayant recueilli un nombre estimé suffisant d’observations (en l’occurrence, 364 jours), elle conclut à la bonté de l’espère humaine et à la bienveillance des humains pour les dindes. Elle attend donc sereinement le 365e matin. Mais le 365e matin, c’est le jour le Noël et elle est tuée pour servir de repas. Pendant 99,73 % du temps, sa conjecture était exacte et sa confiance dans ses prévisions augmentait. Le dernier jour de l’année annihile cette prévision.

Temps 2 : la création de scénarios

Voyant les limites de la démarche, les prospectivistes adoptent la méthode des scénarios. À partir de l’analyse des données disponibles (états des lieux, tendances lourdes, phénomènes d’ émergences), ils élaborent plusieurs hypothèses. Bien que la méthode tente d’intégrer des événements perturbateurs (ou événement dont les effets seraient importants s’ils venaient à se réaliser), elle se situe uniquement dans la sphère du prévisible. Elle est donc incapable de jongler avec l’imprévisible qui dans un monde qui se complexifie est de plus en plus inéluctable. Les scénarios s’avèrent fréquemment être des projections alarmistes qui ne permettent pas de prendre des bonnes décisions, voir simplement d’agir. Ces lourds rapports servent donc aussi à caler… les armoires. Pour autant, cette méthode fait encore les choux gras de cabinets de prospective. Au pays de Descartes, on préfère un cartésianisme réducteur et inopérant à une navigation créative et collaborative en univers incertain.

Temps 3 : Inventer le futur

Demain est moins à découvrir qu’à inventer. Gaston Berger

Le troisième temps de la prospective renoue avec l’esprit de Gaston Berger en considérant que l’avenir est imprévisible. De ce fait, il est inutile de chercher à le prévoir. Ce truisme résulte de plusieurs phénomènes :

La société fonctionne de plus en système complexe.

La complexité (et non la complication) résulte la multiplication des liens entre les institutions, organismes, individus crées par la numérisation de la société et la création d’Internet. Les interactions augmentant de manière exponentielle, on assiste tous les jours à la légendaire histoire du froissement de l’aile de papillon qui provoque le meilleur comme le pire à l’autre bout de la planète.

Le temps s’accélère

Il a fallu 75 ans pour que le téléphone ait 50 millions d’utilisateurs. 14 ans pour que la télévision atteigne ce chiffre et 3 ans et demi à Facebook. Pour Pokemon go, il n’a suffi que de 19 jours. En un temps record, une entreprise innovante peut bouleverser un secteur d’activité.

La fin de la linéarité

L’entreprise n’a plus en fonctionnement un linéaire. On ne peut plus déduire le futur du passé. Il faut donc changer son fusil d’épaule pour envisager le futur. Dans ce contexte, la méthode des scénarios devient aussi inopérante que la Gestion prévisionnelle des emplois et autres outils pensés pour l’entreprise d’hier.

Certes, comme dit Gaston Berger, on ne peut prévoir le futur, mais on peut l’inventer. Mieux encore, on peut réunir des intelligences pour le construire ensemble et faire en sorte qu’il soit plus désirable.

A partir de là, le travail du prospectiviste change radicalement. Il n’est plus de pondre des études qui calent les armoires, mais de fournir des outils et des méthodes permettant de réfléchir ensemble au futur.

L’expert descend de son piédestal de sachant du futur pour

— Faire émerger des tendances en s’appuyant sur les innovations, expérimentations, recherches existantes

Il aide à passer de la veille au ré (veille) en montrant les grandes lignes qu’elles sont en train de dessiner. Considérant que ces microchangements dessinent un tableau pointilliste du futur, il les met en scène pour permettre à chacun d’agir.

— Créer des outils qui aident à se projeter dans le futur

Se projeter permet d’imaginer demain, comprendre les enjeux et donc de trouver les moyens de s’y préparer. Comme l’exercice est complexe, le prospectiviste doit faciliter l’approche. C’est là que rentre en scène la prospective-fiction.

La prospective-fiction utilise différents procédés narratifs pour imaginer le futur. En clair, on crée des histoires qui racontent demain. Ces récits permettant de s’immerger dans le futur favorisent la compréhension et le débat.

Pour utiliser les termes qui auréolent une démarche de sérieux, je dirais que la prospective-fiction, c’est du storytelling orienté futur. On joue sur l’émotion provoquée par des histoires pour provoquer le débat.

C’est aussi du design-fiction, un terme crée en 2009 par l’artiste et ingénieur Julian Bleecker. J’évite juste d’utiliser ce terme qui surfe sur la vague du design-thinking en utilisant le même vocabulaire : « C’est l’utilisation intentionnelle de prototypes pour expliquer le changement » affirme Julian Bleecker. J’ai des réticences à valoriser cette méthode importée du design qu’est le design-thinking. Même si elle est adulée dans les sphères de l’innovation, elle favorise la production d’un nombre incalculable de choses et services aussi moches que peu intéressants.

Pour conclure ce premier épisode, je dirais que le prospectiviste d’hier était un ingénieur qui mettait en scène des chiffres pour conter fleurette aux dirigeants. Celui d’aujourd’hui est un créatif qui utilise le récit prospectif et autres méthodes pour faciliter une réflexion collaborative sur le futur.

Deuxième épisode : Prospective-fiction, l’homme au centre du jeu